José Manuel Alonso /

Unidad de Hortofruticultura-

Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA)

Aragón, con más de 21.500 ha, es la segunda comunidad autónoma productora de melocotón y nectarina. En esta comunidad se encuentra la única Denominación de Origen Protegida de España de melocotón, el “Melocotón de Calanda”, denominación concedida por tratarse de un cultivo tradicional, muy ligado al territorio y por la excelente calidad del producto. Una peculiaridad de su cultivo es el embolsado de los frutos después del aclareo, práctica que añade un valor añadido al producto, no solo por proteger el fruto de plagas y enfermedades, y del contacto directo con los productos fitosanitarios utilizados en su producción, sino también por mejorar la calidad interna y proporcionar una impoluta presencia comercial. Los frutos destacan por su aspecto exterior (piel de color amarillo uniforme y elevado calibre) y su calidad gustativa (muy aromáticos, pulpa amarilla, firme, jugosa, muy dulce y acidez equilibrada). La producción de los últimos años ha sido de unas 3.500 toneladas, lo que viene a representar entre el 15 y 20% del melocotón tardío producido en la zona.

El material vegetal que se utiliza para la producción de este tipo de melocotón procede exclusivamente de la variedad población autóctona "Amarillo Tardío". El Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón prospectó y seleccionó dicha población registrando comercialmente en 1999 tres clones, “Jesca”, “Calante” y “Evaisa” y en 2007 otros cuatro clones ‘Calprebor’, ‘Calemil’, ‘Calrico’ y ‘Calejos’. Aunque en el pliego de condiciones de la DO solo aparecen los tres primeros clones, el cultivo de los segundos también está amparado para producir “Melocotón de Calanda”, ya que todos son clones de la variedad población “Amarillo tardío”. Con el material actualmente disponible la campaña de comercialización del “Melocotón de Calanda” se iniciaría con “Calprebor” que presenta una maduración algunos años a partir del 20 de agosto y acabaría con la variedad “Evaisa” a finales de Octubre.

Pese a los siete clones seleccionados, actualmente el sector tiene la necesidad de disponer de nuevas variedades de este tipo de melocotón, ya que las variedades tradicionales no siempre muestran un buen comportamiento agronómico en sistemas productivos más intensivos o cultivándose en algunas ocasiones en condiciones ambientales diferentes a su zona de origen. Además empieza a haber nuevas variedades que pueden ser una competencia por calidad al Melocotón de Calanda, y que empiezan su comercialización unos días antes. Por ello, el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) inició en 2008 un programa de mejora genética para obtener nuevas variedades de Melocotón de Calanda. Los objetivos del programa son la mejora de la calidad físico-química del fruto (aumentar la firmeza y el contenido en azucares, buen equilibrio organoléptico azúcares-acidez, color uniforme…), la mejora de aspectos productivos de interés (adelanto del período de comercialización a mediados de agosto, evitar la presencia de fisiopatías, menor vigor, minimizar la caída de frutos pre-cosecha…).

El proceso de obtención de una nueva variedad frutal es un proceso largo y tedioso, que en muchas ocasiones puede superar los 15 años, dependiendo de la variabilidad genética sobre la que realizamos la selección. En el caso del “Melocotón de Calanda”, las variedades obtenidas deberán ser lo más parecidas posibles a las variedades tradicionales, lo cual obliga en una primera fase, al cruzamiento de variedades de melocotón de piel y pulpa amarilla de carne dura, lo cual conlleva, poca variabilidad genética dentro de los cruzamientos y penaliza la respuesta a la selección. Hasta ahora se han realizado 15 cruzamientos diferentes, algunos de los cuales dirigidos a aumentar la variabilidad genética, pudiendo realizar selección en sus poblaciones F.

El análisis de los primeros cruzamientos realizados (‘58GC76’ x ‘Calante’, ‘58GC76’ x ‘Jesca’, ‘Catherina’ x ‘Calante’, ‘Catherina’ x ‘Jesca’, ‘Calrico’ x ‘Calante’, ‘Calprebor’ x ‘Calante’) ha permitido preseleccionar más de 30 árboles que mejoran a priori la calidad del fruto y productividad de los clones originales. Tras la cosecha de 2017 se seleccionarán los primeros árboles a ser ensayados a nivel comercial en colaboración la Denominación de Origen Melocotón de Calanda. Las selecciones que muestren una mejora agronómica respecto a los clones actualmente existentes serán registradas como variedades.

Jesús Val Falcón

Departamento de Nutrición Vegetal

Estación Experimental de Aula Dei – CSIC

Grupo de investigación del Gobierno de Aragón ‘Alimentos de Origen Vegetal’ - IA2

Las manchas vitrescente y corchosa de melocotón tardío, el bitter pit de las manzanas, el rajado de la cereza y otros desórdenes fisiológicos en distintas especies hortofrutícolas, constituyen uno de los mayores problemas en la producción de frutas y hortalizas que se ha demostrado están relacionadas con el calcio, un nutriente específico para el metabolismo de todos los seres vivos, incluyendo las especies frutales.

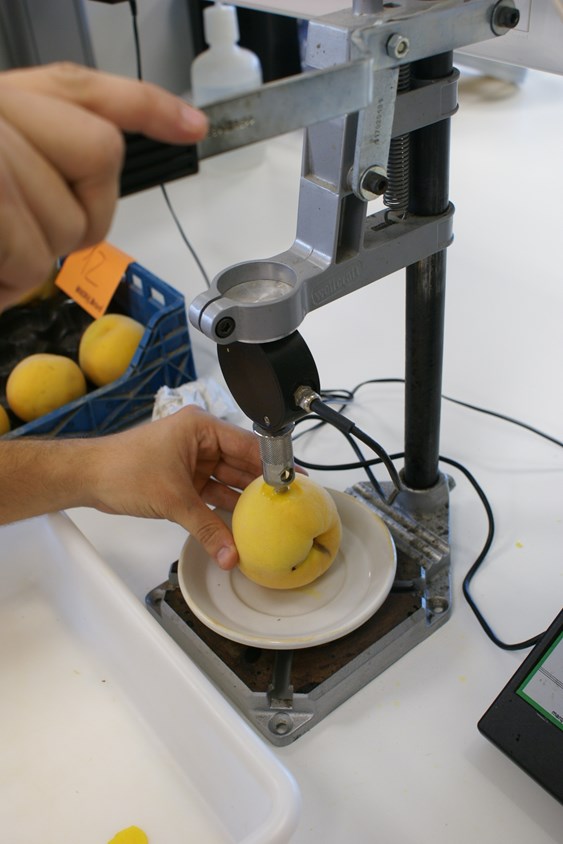

Debido a los complejos mecanismos de transporte de calcio desde la raíz hasta el fruto, aportar calcio por vía aérea, mediante aspersiones foliares con este nutriente es prácticamente la forma única de aliviar estas fisiopatologías. Los fabricantes de fertilizantes han puesto en el mercado un sinfín de formulaciones basadas en calcio y recomiendan su uso por vía foliar y algunos por vía radicular. Esto último, en especies frutales leñosas, carece de sentido si se pretende corregir una situación de desequilibrio durante la campaña en curso. Además, los aerosoles con calcio, generalmente son muy poco efectivos, debido a la escasa absorción de calcio por la epidermis del fruto. Tras largos años de investigación en condiciones controladas y especialmente en condiciones reales de campo con cultivos frutales, hemos conseguido aumentar la concentración de calcio en fruto, mediante el control de varios factores que constituyen estrategias específicas en función de la especie, variedad, edad y condiciones agroclimáticas de la plantación. Además, en las últimas campañas se ha escalado la magnitud de la experimentación a través de actividades de transferencia en colaboraciones público-privadas. Se están obtenido muy altos porcentajes de mitigación de fisiopatías que a menudo se manifiestan en forma de manchas superficiales y/o internas en el fruto. Las claves del procedimiento se basan en el uso de altas concentraciones de materia activa, eso sí, evitando la fitotoxicidad y, fundamentalmente, usando adyuvantes de uso alimentario que permiten al calcio permanecer en la superficie del fruto una vez aplicado, que se extienda de forma uniforme y que sea capaz de rehidratarse cuando las condiciones ambientales lo permitan.

En nuestro grupo, hemos desarrollado métodos de prognosis y de modelización de los procesos de estrés que dan lugar a fisiopatías en frutas y hortalizas lo que nos ha permitido profundizar en el conocimiento de la función del calcio en especies cultivadas y la discriminación de las causas de estos trastornos fisiológicos. Este conocimiento permite desarrollar técnicas de gestión cultural enfocadas a resolver problemas concretos de la agricultura. La búsqueda de formas de prevenir las alteraciones fisiológicas del fruto y, por tanto, mejorar la calidad y el potencial de comercialización, supone evitar cuantiosos costes económicos y medioambientales debido a mermas de calidad, coste de tratamientos correctores, costes de almacenamiento y conservación y mano de obra necesaria para la selección de los productos como etapa previa a su salida al mercado. A todo esto habría que añadir el desprestigio de las marcas u orígenes de los productos si al mercado llegan frutas manchadas o con mal aspecto.

Como apunte adicional, en el último año hemos demostrado una hipótesis planteada hace más de diez años: las manchas en frutas relacionadas con calcio acumulan gran cantidad de alérgenos. Esta línea merece especial atención y solo la menciono aquí para indicar las implicaciones en seguridad alimentaria.

En resumen, la finalidad de esta investigación es introducir nuevas tecnologías para la industria hortofrutícola, aumentar la calidad de los productos a través de técnicas de producción sostenible, respetuosas con el medioambiente y competitivas. Tal objetivo sólo puede cumplirse teniendo en cuenta aspectos de investigación básica y aplicada de la producción de los cultivos. Nuestros estudios abordan a la optimización de los procesos fisiológicos que regulan la productividad y calidad de especies de frutales de hoja caduca y otros cultivos. Así, se están investigando los aspectos básicos de absorción de agua y nutrientes, distribución y función fisiológica de los nutrientes en la planta, en paralelo al desarrollo de estrategias de cultivo racional que aseguran el rendimiento, calidad y rentabilidad económica, minimizando el impacto ambiental. El desarrollo de estas tecnologías se está llevando a cabo en colaboración con actores de la escena agrícola y científica.

Rosa Oria Almudí 1

Departamento de Tecnología de los Alimentos

Universidad de Zaragoza

La mejor manera de prolongar la vida útil de un melocotón fresco es la conservación en frío y se requiere un manejo rápido tras la cosecha para evitar su deterioro. Esta temperatura de conservación debe estar próxima a 0 ºC. Esto reduce la tasa de respiración y la emisión de etileno y además permite que el fruto no muestre síntomas de degradación fisiológica, llegando incluso a poder mantenerse en cámara de refrigeración en torno a 30-45 días. Sin embargo, la conservación a baja temperatura puede presentar problemas si no se alcanza este valor ya que el melocotón presenta una alteración fisiológica, durante la frigoconservación, denominada daños por frío. En el melocotón, estos daños aparecen en el rango de temperaturas de 2 a 7 ºC aproximadamente.

Los daños por frío causan alteraciones que son reversibles durante un tiempo corto, pero que pronto se convierten en irreversibles.

Un manejo adecuado de los frutos de melocotón (desde una prerefrigeración rápida, una disminución de los impactos en los frutos y una conservación en frío a la temperatura recomendada), es necesario para obtener un producto final de calidad y conseguir así la satisfacción del cliente.

En la aplicación de las diferentes tecnologías post-cosecha actualmente utilizadas, el desarrollo de nuevos sistemas de envasado y modificación de la atmósfera de conservación cobra cada vez más importancia a la hora de introducir cambios en las nuevas líneas de desarrollo del sector.

A pesar de que existen referencias sobre el envasado en atmósfera modificada del melocotón así como sobre su tolerancia al dióxido de carbono y a los bajos niveles de oxígeno, actualmente la mayoría de las variedades se comercializan en barquillas con tapas semirrígidas o flow pack con plásticos macroperforados (conservación en aire). En estas condiciones, la atmósfera que rodea el producto dista de ser la idónea para prolongar la vida útil del fruto, sin embargo presenta menos riesgos durante la comercialización. Por lo tanto, la actual innovación tecnológica radica en la aplicación de rangos de concentraciones de gases más cercanas a los límites de tolerancias, con el fin de incrementar la vida útil decada fruta. Estos tratamientos implican un control exhaustivo de la atmósfera para evitar daños por elevadas concentraciones de dióxido de carbono. Con este objetivo se envasa el melocotón en atmósfera modificada pasiva mediante la aplicación de una nueva tecnología de perforación láser asociada al análisis de actividad respiratoria de cada producto mediante un medidor de la respiración. Con este dato, el software incluido en el equipo es capaz de calcular la permeabilidad de la película plástica necesaria para un correcto envasado del producto en atmósfera modificada pasiva.

Entre las diferentes tecnologías de conservación en atmósfera modificada o controlada que vienen aplicándose en los últimos años a nivel de central, destaca (por su versatilidad y eficacia) el sistema de almacenamiento Palliflex. Este sistema es idóneo para la conservación a corto y a largo plazo bajo condiciones de atmósfera controlada, permitiendo configurar la atmósfera más adecuada en cada pallet de forma individual para cada variedad, siendo únicamente necesaria una cámara frigorífica en la que se instalen las diferentes unidades (el sistema no permite regular la temperatura).

En España, esta tecnología aún no es muy utilizada en la conservación de frutos de hueso, pero podría ser muy interesante. Si bien es verdad que debido a su manejo, en melocotón su uso sería más recomendable para transporte internacional, conservación en cámara de pequeños pedidos a la espera de la salida del producto o para envíos de melocotón de alta calidad y precio. Por eso, su aplicación en melocotón a nivel de central podría considerarse un importante salto tecnológico para el sector, tan estratégico en nuestro país, por lo que habrá que estar atentos a futuros resultados.

Para garantizar la cantidad, calidad y regularidad de las producciones agrícolas se hace necesario el uso de productos fitosanitarios. Este tipo de tratamientos son considerados necesarios para alcanzar niveles de producción agrícola que sean económicamente viables. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los productos fitosanitarios tienen en su composición materias activas o principios activos que comportan un cierto grado de peligrosidad.

El agua electrolizada es una tecnología limpia y altamente eficaz para la desinfección, de fácil utilización, relativamente económica y sostenible. Ya ha sido utilizada como método alternativo al uso de hipoclorito en la higienización de frutas y hortalizas y que además posee la ventaja frente a éste de que es una técnica no corrosiva ni peligrosa en su manipulación. Los resultados de la degradación de sustancias activas de fungicidas mediante el empleo de agua electrolizada podrían ser muy interesantes para intentar reducir su contenido en el caso de frutos de hueso.

Otra especie oxidante que también se puede aplicar para la reducción del contenido de pesticidas en las frutas es el dióxido cloro. Esta sustancia es un poderoso oxidante que se ha aplicado hasta hace poco por su poder antimicrobiano y como alternativa al uso de hipoclorito. Es mucho más estable, menos peligroso y más selectivo que el ozono y el hipoclorito sódico, permitiendo que su dosificación sea menor. Además, no afecta al sabor o el aroma del producto, por lo que su versatilidad es muy alta.

Los productores de melocotón sufren importantes pérdidas económicas porque la fruta afectada por podredumbres debe desecharse y porque además la aparición de estas patologías lleva a la pérdida de confianza de distribuidores y clientes. De entre todas estas podredumbres sobresale por las pérdidas económicas que causa tanto en precosecha como en post-cosecha, la podredumbre marrón causada por Monilinia. Cada vez es más necesario su control y buscar nuevas metodologías para detectarla y controlarla.

Resulta especialmente interesante el empleo de tecnologías que puedan ser fácilmente incorporadas al proceso productivo y que permitan reducir los residuos de pesticidas, asegurando la ausencia o mínima presencia de determinadas materias activas. Entre ellos se encuentran métodos físicos como el agua caliente, radiofrecuencia, microondas, ozono o altas presiones y métodos químicos como el empleo de aceites esenciales, extractos vegetales ricos en compuestos fenólicos, etanol, etc. Pero en los últimos años, ha vuelto a tomar fuerza el empleo de agentes de biocontrol, también llamado control biológico.

En la actualidad el desarrollo de recubrimientos comestibles y su uso en frutas y hortalizas está cobrando mucho interés debido a que es una tecnología segura y de bajo impacto ambiental. Este hecho está relacionado con el creciente interés de los consumidores por productos naturales, sanos, seguros y respetuosos con el medio ambiente.

1 Los comentarios aquí recogidos tratan de reflejar un trabajo de mayor extensión que tiene el título de “Aplicación de los avances en tecnología post-cosecha en melocotón” que tiene por autores a D. Redondo, E. Arias, R. Oria y M.E. Venturini. Agrosta. (www.bibliotecahorticultura.com)

Juan Negueroles

Dr. Ingeniero Agrónomo

jnphome@gmail.com

¿Qué son los híbridos interespecíficos frutales? Son individuos resultantes de cruzamientos espontáneos o dirigidos, entre especies relativamente próximas .Algunos son conocidos desde hace bastante tiempo, como son los híbridos melocotonero/almendro, y que se han utilizado como portainjertos de diversas especies frutales en muchos países. Sin embargo, la utilización de estos híbridos para la creación de nuevas variedades frutales es relativamente nueva a nivel comercial.

A finales del siglo pasado, el gran investigador americano Luther Burbank( 1849-1926)introdujo desde Japón semillas de ciruelo japonés(Prunus salicina). Esto fue el inicio de un programa de mejora genética conocido en todo el mundo y la base para el desarrollo de nuevas variedades de ciruela. Asimismo, abrió la entrada a nuevos materiales para ser utilizados en la mejora genética del ciruelo y sus híbridos específicos.

El Dr. Burbank utilizó el nombre de plumcots a los individuos procedentes de cruces entre ciruela (plum, en inglés) y albaricoque(apricot, en inglés). Esto dio lugar a unas variedades que compartían características de ciruela y de albaricoque. La respuesta del mundo científico no se hizo esperar y lo denunciaron como un fraude porque creían que era imposible tal tipo de hibridaciones. Posteriormente, Burbankfue rehabilitado y su programa de mejora aumentó considerablemente, llegando a registrar una serie de variedades, sobre todo ciruelas, que fueron vendidas en todo el mundo. Conviene reseñar que los plumcots han existido espontáneamente en diversas partes del mundo desde hace mucho tiempo. Como ejemplo de lo anterior, en los años 70,el investigador aragonés Antonio Felipe, entonces trabajando en el INIA de Zaragoza, trajo algunos materiales de hoja roja de una expedición botánica a Afganistán. Fue la primera vez que vimos un plumcot de forma cercana, aunque la fruta no era espectacular, de tamaño pequeño y rojiza.Sin embargo, era un híbrido interespecífico espontáneo encontrado en el campo.

Han pasado los años, y de aquellos investigadores pioneros se adoptaron sus ideas de cruzamientos entre distintas especies, por parte de varios mejoradores americanos privados, principalmente F.Zaiger y G.Bradford, ambos en California,para obtener nuevos materiales genéticos sobresalientes.

Aquí en España, el grupo ALM, comenzó su programa de mejora en los 90 y desdeentonces, ha registrado 5 variedades de plumcots. Recientemente, Ibergen,también en España,ha desarrollado un nuevo programa de estos híbridos interespecíficos.

¿Qué tienen de sobresaliente estos plumcots comparándolos con otras frutas, como ciruelas?

Los plumcots aportan, en primer lugar, un gran sabor que sorprende porque va unido a una gran firmeza de pulpa (muchos de ellos son de pulpa crujiente), con un contenido elevado de azúcar (18-20ºbrix) y que pueden permanecer bastante tiempo en el árbol o en cámara frigorífica. Pero, lo más notable de estas variedades es que ha permitido la aparición de una nueva gama de colores, formas, sabores, tamaños, dentro de un calendario extenso de maduración (desde junio a septiembre). Es decir, casi se ha creado una gama de nuevas frutas diferentes a las existentes.

Los más extendidos en la actualidad, son los híbridos obtenidos por cruzamientos entre ciruela y albaricoque (plumcots en inglés). También se han establecido nuevas palabras para definir algunos de estos cruces, como son “Pluots”, retrocruzamiento de plumcots y ciruelas y “Aprium”, retrocruzamiento de plumcots y albaricoques, según se parezcan más a la ciruela(plumcots y pluots) o al albaricoque(aprium).

Los híbridos interespecíficos no se limitan a los cruces de ciruela y albaricoquero sino que también pueden ser, aunque en estos momentos en menor desarrollo,cruces de ciruela y cereza, albaricoque y melocotón, en una gama casi ilimitada de combinaciones, aunque muchos de ellos todavía no estén a nivel comercial, por diversas razones,bien porque su producción es baja o porque la calidad no sea la ideal.

¿Qué respuesta ha tenido el mercado internacional a la aparición de estas nuevas frutas? La acogida, después de unas lógicas dudas iniciales, ha sido muy buena. En primer lugar, California, la cuna de estas variedades, y como casi siempre, la que puede marcar tendencias, ha sido el primer mercado en reconocer y valorar estas nuevas variedades, sobre todo por el sabor exquisito que tienen. Después, han ido apareciendo en los principales mercados internacionales de frutos de primor, Inglaterra, Alemania, Escandinavia, en donde su consumo va incrementándose año a año. Por otro lado, los mercados asiáticos, principalmente China, han fomentado la producción de estos híbridos por la gran demanda y el buen precio alcanzado.

Creemos que la aparición de estas variedades, podría aumentar el consumo de fruta, a la baja en España y en muchas partes del mundo, sobre todo, por tener una calidad de sabor que desgraciadamente, era difícil de encontrar en los mercados actuales y además, porque aporta novedades de interés a los mercados más exigentes de fruta de calidad.

Ana Wünsch Blanco

Unidad de Hortofruticultura

Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA)

Instituto Agroalimentario de Aragón – (IA2)

Se cree que el cerezo es originario de la región que se encuentra entre el Mar Caspio y el Mar Negro. A partir de esta zona la especie se extendió hacia Europa y actualmente se encuentra de forma silvestre en bosques que van desde el Norte de Europa hasta las zonas Mediterráneas del Sur de Europa. Durante esta dispersión el cerezo se ha adaptado a gran variedad de climas y territorios, donde se han desarrollado ecotipos adaptados a las diferentes regiones. La selección local de este material para su cultivo, ha conservado esta diversidad dando lugar a variedades locales en muchas de estas regiones.

A pesar de la gran variabilidad existente la diversidad genética del cerezo cultivado es muy reducida. Existen restos prehistóricos del consumo de cerezas y se cree que el cerezo empieza a ser cultivado aproximadamente hace 2000 años, sin embargo, la mejora del cultivo es relativamente reciente. Debido a la mala conservación del fruto y las dificultades para el transporte, la cereza solo se cultivaba para uso local y su mejora no empieza hasta finales del siglo XIX. El cerezo fue llevado desde Europa a América, donde se extendió por el continente, y su mejora se inicia por con mejoradores del sector privado de EEUU que realizan los primeros cruzamientos. Posteriormente instituciones públicas en Norteamérica y Europa inician los principales programas de mejora genética del cultivo durante la primera mitad del siglo XX. Debido al largo periodo de juvenilidad de la especie, la introducción de caracteres de interés a partir de germoplasma en cerezo es un proceso muy largo, por lo que en mejora, se ha utilizado un número muy reducido de parentales. Como ejemplo la variedad ‘Bing’, que sigue siendo una variedad muy cultivada en EEUU, fue obtenida en el año 1875. Como consecuencia, el uso reiterado de los mismos parentales en la mejora, ha resultado en una base genética muy reducida.

Actualmente la introducción de nuevas variedades de cerezo provenientes de programas de mejora es constante y los objetivos de la mejora genética son muy amplios. La mejora genética de cerezo busca variedades con buen rendimiento, que este sea regular, y al mismo tiempo reduciendo en lo posible los costes de producción. Para ello son prioritarios caracteres como la autocompatibilidad, que evita la necesidad de usar arboles polinizadores. También se buscan variedades que puedan adaptarse a un cultivo intensivo y a un proceso de recolección mecánica. Otro objetivo es la búsqueda de variedades que puedan adaptarse a nuevas zonas de cultivo, a regiones más cálidas, y a las consecuencias del cambio climático. Con respecto a la cosecha se busca ampliar la época de maduración, tanto con variedades tempranas como con variedades tardías. En cuanto al fruto, es esencial el tamaño y color, y caracteres organolépticos como la firmeza, el contenido en azúcar, o la acidez. El rajado de fruto durante la maduración, causado por la lluvia y por la humedad es un problema grave para la producción, por lo que se necesitan variedades poco sensibles al rajado. La postcosecha de cereza requiere de variedades que resistan la conservación y transporte y que no pierdan calidad durante la conservación, como firmeza y color.

A partir del desarrollo de tecnologías moleculares y genómicas, en los últimos 20 años, el avance en el conocimiento de la especie ha sido muy rápido y actualmente existen herramientas que permiten una selección precoz de algunos caracteres muy importantes para el cultivo. Los genes que conocemos relacionados con caracteres de interés para la mejora se han identificado en estos años y la gran mayoría a partir del 2010, es decir, en los últimos 7 años. Hoy se puede realizar una selección precoz de variedades autocompatibles y de variedades compatibles entre sí, ya que se conocen los genes más importantes que regulan este sistema. En lo que respecta al fruto se conocen los genes que se cree determinan el color y tamaño de fruto, y regiones del genoma que son responsables de la firmeza del fruto. En lo que se refiere a la fenología también se conocen regiones del genoma relacionadas con los requerimientos de horas frío, la fecha de floración, y la fecha de maduración. En cuanto a enfermedades, se puede identificar e introducir resistencia a la antracnosis o cilindrosporiosis del cerezo (enfermedad causada por el hongo Blumeriellajaapii). Además de todos estos avances, en este año 2017, se ha publicado la primera secuencia del genoma de cerezo, lo que representa un hito en el conocimiento de este frutal. Las tecnologías genómicas y moleculares desarrolladas en las últimas décadas, unidas a la cada vez mayor capacidad de generación de secuencias genéticas, hacen prever que la mejora genética de este cultivo experimentará un avance aún más rápido en los próximos años.

Luis Javier Andreu Lahoz

Unidad de Cultivos leñosos

Centro Transferencia Agroalimentaria

Gobierno de Aragón

Decisiones que afectarán durante toda la vida del cultivo.

Algunas veces, la toma de decisiones a la hora de realizar las nuevas plantaciones se hace en base a lo que ha hecho el vecino, o a lo comentado en tertulias de bar, pero no se debe olvidar que la mayoría de decisiones que se adopten al hacer una plantación van a afectar durante toda la vida útil de la misma y, en algunos casos, pueden condicionar su viabilidad económica.

Lo primero que hay que plantearse es ¿qué se quiere producir? y ¿para quien? En función de la respuesta sabremos que tipo de fruta queremos/podemos producir, y dentro de ese tipo, se elegirá una variedad que se adapte a las condiciones edafoclimáticas de la parcela.

El material vegetal utilizado en la plantación es el mejor aliado del agricultor para conseguir los objetivos productivos y puede ayudarle a reducir el consumo de algunos inputs como abonos, labores de poda, etc . Su elección entraña el riesgo de no optar por la combinación más adecuada, lo que en un futuro se traducirá en mayores costes de producción y, por lo tanto, en una menor rentabilidad de la plantación.

La elección de la variedad es una de las decisiones más importantes que hay que tomar, ya que no solo es conocer las características morfológicas de la fruta/fruto que a priori puede dar una variedad, sino que existen otra serie de características de la misma que se deben considerar, como son las necesidades de frío y de calor que requieren antes de brotar, su floribundidad, su nivel medio de cuajado, su sensibilidad/tolerancia a enfermedades etc. Así mismo hay que asegurarse de que la variedad elegida es autofértil o, en su defecto, hay que elegir otra variedad que sea capaz de polinizarla y que sus características también se adapten a nuestros objetivos productivos. Al final forman un conjunto de características que condicionaran el potencial productivo de la parcela.

A priori, el uso de variedades autofértiles da generalmente una serie de ventajas productivas sobre las variedades autoincompatibles, ya que estas suelen ser polinizadas por vía entomófila y, por tanto, dependen de que las condiciones climáticas permitan que los insectos polinizadores “trabajen” adecuadamente. Además el inicio de la floración depende de dos factores, haber cubierto unas determinadas necesidades de horas/frío y tener unas condiciones de calor determinadas, por lo tanto, en variedades autoincompatibles el depender de dos factores térmicos hace que dos variedades que habitualmente florecen a la vez, en algunos años no alcanzan los niveles requeridos de ambos factores al mismo tiempo y, por tanto, no coinciden plenamente sus floraciones. Esto sumado a la necesidad de insectos polinizadores hace que el uso de variedades autoincompatibles siempre entrañe un riesgo de que se produzcan malos cuajados.

En una gran parte de los cultivos leñosos la unidad productiva está formada por la combinación de un patrón o portainjertos y una variedad productiva, lo que implica que la parte aérea del árbol, que es la que va a determinar el tipo de fruta que se va a producir, es distinta a la parte subterránea, pudiendo ser, incluso, de una especie distinta o un híbridos de distintas especies.

El patrón es por tanto la parte del árbol que está en contacto con el suelo y, por ello, hay que elegirlo en función de las características físico-químicas de éste. La buena elección del patrón es fundamental porque influirá en el vigor del árbol, en su entrada en producción, en la calidad de las frutas, en su calibre, en la precocidad tanto de la floración como de la recolección y en la sensibilidad a plagas y enfermedades de la variedad injertada sobre él, entre otros factores.

En la elección del material vegetal hay que buscar un patrón bien adaptado a nuestro suelo, que lo explore bien si es un suelo pobre, o que no transmita exceso de vigor si es un suelo muy fértil; que sea tolerante si el suelo plantea problemas como salinidad, exceso de caliza, presencia de patógenos, problemas de encharcamiento, etc. Además tiene que tener otras aptitudes como tener buena compatibilidad con la variedad elegida, que no tenga problemas como emisión de sierpes y, por supuesto, que sus características inductivas en cuanto a vigor, precocidad, calibre etc., sean las adecuadas al objetivo productivo de la finca. Todo ello ayudará a mejorar la calidad de las frutas obtenidas, pero también contribuirá a una mayor eficiencia en el uso de los nutrientes y del agua y, por supuesto, a la mejora del estado sanitario general de la plantación.

Una vez que se ha decidido que combinación patrón/variedad se va a plantar hay que elegir el tipo de planta que se va a poner, ya que en el mercado se puede encontrar distintos tipos, preformada, a raíz desnuda, en cepellón, en maceta contenedor, etc. Cada tipo presenta unas ventajas y se adecua más a una determinada época y condición del trasplante. En cualquier caso conviene asegurarse de que la planta tiene un vigor adecuado, está sana y no presenta indicios de tener o haber tenido plagas o enfermedades y, por supuesto, las plantas deben provenir de viveros autorizados, los cuales están sujetos a controles por parte de la autoridad en sanidad vegetal correspondiente de cada Comunidad Autónoma y, por lo tanto, garantizan el suministro de una planta de calidad, bien como planta certificada, bien como planta CAC/standard. La planta certificada garantiza un origen clonal , estar libre de los virus y organismos descritos en los reglamentos técnicos y que sus características coinciden con las de la variedad, yendo todo ello avalado por una etiqueta oficial en la que figura obligatoriamente el nombre del portainjertos y de la variedad, el productor viverista y su registro fitosanitario.

Otras cuestiones importantes a decidir son el marco de plantación, la orientación y el sistema de formación porque van a influir tanto en el potencial productivo como en la calidad de la producción. El marco irá condicionado por el vigor esperado en función de la combinación variedad/patrón y por el tipo de formación que se prevé hacer, así como por los equipos mecánicos con los que se va a trabajar. En cuanto a la orientación de las líneas se deben tener en cuenta tres factores principales; el viento dominante, siendo la disposición mas favorable la perpendicular a la dirección del mismo; la posición respecto al sol, siendo la más favorable la orientación norte-sur; y la forma de la parcela, siendo la más favorable la dirección de la longitud máxima. El sistema de formación depende de diversos factores como el comportamiento agronómico de las variedades, su utilización del espacio, la maquinaria a utilizar, etc

En resumen un buen diseño de plantación y una buena elección de variedad y portainjerto va ser determinante en la productividad de una plantación, tanto en calidad como en cantidad, ayudará a mejorar el proceso de nutrición y, por lo tanto disminuirá las necesidades de agua y abono y mejorará el estado sanitario por lo que rebajará la necesidad de tratamientos fitosanitarios. Por lo tanto van a tener una gran repercusión en la rentabilidad de la explotación, pero además al mejorar la eficiencia productiva y requerir menos imputs se tendrá una plantación más sostenible y más respetuosa con el medo ambiente.

Andrés Stewart

Departamento de I+D+i

SAT Frutaria

Desde hace ya algunos años, se está extendiendo el uso de distintos sistemas de cobertura para la protección de cultivos, con el objetivo principal dealargar los calendarios de producción, ampliar las áreas de producción, mejorar las cosechas y la calidad de éstas.

Existen distintos tipos de estructuras y de cubiertas, que dependerá del objetivo final que se quiera lograr.

Las estructuras van desde postes de madera, pasando por postes galvanizados, postes de cemento de distintas calidades, hasta estructuras metálicas para túneles, terminando con los invernaderos.

Las coberturas también varían dependiendo de la finalidad.

Las coberturas más básicas son las de . En principio se empezó utilizando estas mallas en frutales de pepita, en manzana para evitar el golpe de sol. Más tarde se vió que su función principal es la protección al viento y granizo. La malla mejora el clima en el cultivo por lo que además de la protección contra las inclemencias, mejora la calidad de la cosecha, evitando roces y aumentando el porcentaje de fruta de primera calidad. Mejora la eficiencia del riego al reducir la evapotranspiración y por lo tanto disminuyendo su dosis. Hoy en día dado el incremento del coste del seguro agrario, se está utilizando sobre todo en cultivos como albaricoque y cerezo.

Otro tipo de cobertura son el . Desde el principio se usaron para evitar que el cultivo se mojase y así evitar el cracking en variedades tempranas. Más tarde se han usado con el fin de adelantar la cosecha. De todos los usados ninguno ha resultado perfecto para el tema del cracking, si para el adelantamiento de cosecha.

Además de cubrir el cultivo de la lluvia, hay que evitar la humedad relativa alta que se concentra debajo del plástico, lo que provoca también la rotura de la fruta. Para ello la estructura de la cubierta debe permitir la aireación. Esta cobertura eliminará el cracking de la zona calicina ya que es ahí donde la gota se seca una vez termina la precipitación y el de la zona peduncular donde se acumula la lluvia en la cavidad que se forma. El agua penetra en el fruto desde estas zonas e incrementa su volumen provocando la rotura, fundamentalmente por la diferencia de concentración osmótica entre el fruto (alta con el fruto dulce) y el agua de lluvia (muy baja).

Foto 1: Cracking en albaricoque. (Fuente: Freshplaza)

Foto 2:Cracking en cereza. (Fuente: Chilecerezas)

Existe una segunda forma de cracking que es la lateral. Esta puede suceder aun cuando tenga la cobertura. Es debida al exceso de agua disponible en el suelo que se absorbe por las raíces, e incrementa el volumen de la fruta provocando su rotura. (Fotos 1 y 2)

El primer tipo descrito se soluciona con la cobertura, pero el segundo es necesario el manejo del suelo mediante drenajes, uso de caballones, coberturas de suelo, etc.

- Las estructuras de postes, independientemente del material utilizado, quedan unidos a través de alambre y cables. Existen muchas variantes de este sistema. Se pueden dejar de forma continua o recogerlos cuando no sean necesarios (fijos o móviles), con sistemas de recoger las coberturas de formas manuales o semiautomáticas. Se abren cuando es necesario ventilar y se cierran cuando las condiciones climáticas lo sugieren. Hay diferentes modalidades:

- Cubrir únicamente las filas del cultivo.

- Cubiertas que protegen todo el techo de la parcela

- Cubiertas de plástico autoventilables que dejan pasar el calor cuando sube.

- Coberturas tipo VOEN. Permite ventilación pasiva en verano. (Foto 3).

- Cubrir únicamente el techo de la fila de la plantación (muy estrecho, en plantaciones de alta densidad).

- Los túneles simples y multinave. Cierran la plantación entera, tanto por arriba como por los laterales. (Foto 4).

- Existen hoy en día, aunque poco utilizados hasta el momento en frutales de hueso, sistemas de estructura de invernadero. Son sistemas muy caros. Se han fabricado alguno para el uso en cerezos. Se programan para abrirse y cerrarse automáticamente dependiendo de las condiciones climáticas o el uso que se le quiera dar. Tanto el techo como los laterales. Para proteger de heladas, lluvias, para capturar calor. Algunos modelos, poseen canalones que evitan el agua en la parcela de cultivo, importante para prevenir el cracking en cerezo debido al exceso de agua.

Foto 3: Sistema Voen. (Fuente: J. Negueroles)

Foto 4: Sistema túnel multinave. (Fuente: J. Negueroles)

Existe también la posibilidad de usar sistemas de calefacción dentro de dichos invernaderos, lo que encarece el sistema pero mejora en el adelanto de la maduración, que se traduce en el mejor precio de venta del producto final.

La cobertura plástica además de su uso para evitar el cracking posee otras ventajas. Aumenta el calibre de la fruta y adelanta la maduración de la producción. Presenta por el contario alguna desventaja como la reducción en contenido de azúcar y la menor dureza de la fruta. Es importante manejar la fertilización y el riego ya que difiere mucho del cultivo en exterior sin coberturas.

Como conclusión, se puede decir que estos sistemas ayudan a lograr los objetivos que al principio se enumeran. Dependiendo de la finalidad que buscamos podemos encontrar el sistema adecuado para nuestros fines, sólo hay que asegurarse en función de nuestras necesidades de cuál es el apropiado.

Arturo Iruretagoyena Aldaz

Ingeniero Agrónomo

airureta@ono.com

El cultivo del CEREZO en Aragón, se ha venido realizando desde bastante tiempo, pero en los últimos 30 años, se ha llevado a cabo una evolución importante.

Según datos de Producción Agraria de Aragón, a partir de 2008, hasta 2017 se va produciendo un aumento progresivo y continuo de nuevas plantaciones de cerezo, a un ritmo de unas 300 Has./año, pasando de un mínimo de 6.244 has a las 8.200 has. actuales, con una producción de unos 30.000 a 35.000 Tm. Aproximadamente el 60-65% de estas plantaciones son de regadío, bajo el sistema de riego por goteo.

Esto implica que se van a dar muchos casos de realizar nuevas plantaciones sobre parcelas anteriormente ya plantadas, bien con cerezos (renovación varietal) u otras especies frutales.

Los suelos de las zonas de cultivo de cerezo en Aragón, se caracterizan por tener un Ph alcalino y ser ricos en carbonatos y sulfatos cálcicos, por lo que el portainjerto más empleado en las plantaciones de cerezo, ha sido y es SANTA LUCIA SL-64. (INRA-SL-64).

es un Prunusmahaleb, corresponde a una selección clonal realizada en la estación francesa de la Grande Ferrade, en la década de los sesenta.

Produce árboles de vigor medio, inferiores a los injertados sobre P.avium (francos). Entrada en producción rápida y buen comportamiento productivo, resistencia a la sequía y sobre todo, más resistente a la clorosis férrica que otros patrones de cerezo.

Pero también tiene sus debilidades, las cuales podríamos indicar, como sensible a asfixia radicular, por los encharcamientos que se pueden producir, en suelos francoarcillosos y arcillosos, bien por falta de drenaje o por exceso de riego. También sensible a podredumbres de cuello, Phytopthora, Verticilium, en general hongos del suelo.

Extremadamente sensible a roedores de campo (Ratones y conejos), lo que da lugar abajas seguidas en las filas.

Para corregir estos inconvenientes del SL-64, existe un patrón muy interesante:

Especie: Prunuscerasifera (ciruelo mirobolán)

Obtenido en la Estación Experimental de Aula Dei (CSIC) Zaragoza, por Dr. R. Cambra, Dra. M.C. Tabuenca y Dra. M.A. Moreno y registrado el 17-11-1995.

Procede de una selección de ciruelos mirabolanos de polinización libre, compatible con la mayoría de las variedades de cerezo comerciales (P,avium), variedades de melocotonero (P,pérsica),variedades de ciruelo europeo (P.domestica) y variedades de ciruelo japonés (P. salicina).

Fué seleccionado como patrón polivalente para diversas especies frutales de hueso, pero muy especialmente para el cultivo del cerezo en condiciones de regadío, en suelos arcillosos y calizos y para parcelas con problemas de replantación.

Muy tolerante a clorosis férrica y de asfixia radicular, así como enfermedades de hongos del suelo. Inmune a nematodos de las agallas del genero Meloidogyne.

Induce en las variedades de cerezo, un vigor algo menor al SL-64, y una rápida entrada en producción, buen calibre, coloración del fruto y buen contenido en azúcares.

En definitiva, es una buena solución, para nuevas plantaciones, en parcelas con suelos pesados o que anteriormente había otras plantaciones frutales y existencia de roedores.

Replantación de cerezos sobre ADARA, en una parcela anterior de albaricoques

= MARIANA 2624 + ADARA

Combinación del patrón MARIANA 2624, sobre el que se le injerta ADARA y sobre este último se injerta el cerezo. Realmente es MARIANA 2624, con intermediario de ADARA.

Constituye una combinación excelente para las replantaciones o para plantaciones en parcelas con suelos problemáticos o muy infectadas por Armilaria y Phytopthora.

El sistema radicular, está constituido por Mariana, el cual es un patrón que se adapta a gran cantidad de suelos, pero es incompatible con cerezos, injertados directamente, por lo cual hay que poner un intermediario de ADARA, e injertar las variedades de cerezo a una distancia mínima del Mariana de 30 cm., para evitar translocar, la incompatibilidad del Mariana.

Induce a los árboles, un vigor mayor que injertados directamente sobre ADARA.

En estos casos, una práctica habitual, es plantar primero en campo, el mariana con el ADARA, descabezar el ADARA y en los tres o cuatro botes nuevos de ADARA, injertar a final de verano la variedad de cerezo.

En definitiva, son dos soluciones que tiene el productor, para solucionar casos en que el SL-64, puede presentar problemas por producirse más bajas y esta última alternativa, es más adecuada para el caso de replantaciones en parcelas que anteriormente haya habido otras plantaciones frutales, por la mayor resistencia y adaptabilidad del MARIANA 2624.

Carlos Caamaño Cavero![]() Timac Agro España

Timac Agro España

carlos.caamano@timacagro.es

La agricultura, como el conjunto conocimientos relativos al cultivo de la tierra, ha evolucionado en paralelo al ser humano. Se empezó con una agricultura de subsistencia que, poco a poco, fue tecnificándose, industrializándose e innovando muy de la mano de la mecanización del sector.

Actualmente vivimos dicha evolución en base a la información y la precisión en diferentes segmentos, lo que nos ha llevado a catalogar a la agricultura actual como agricultura 4.0. Dentro de esta catalogación existen muchos parámetros participantes, pero solo uno es el que apoya a todos los demás: la nutrición vegetal.

Para poder abordar nuestra estrategia de producción en cada campaña, tenemos que trabajar el concepto de ´nutrición excelente´. Cualquier factor nutricional que no atendamos, hará disminuir nuestro potencial máximo de producción. Por ello no solo tenemos que abordar la nutrición desde el punto de vista de aportar fertilizantes y que la tierra y los cultivos los gestionen como puedan, ya que esto sería propio un concepto de nutrición convencional.

En Timac AGRO consideramos imprescindible trabajar desde el punto de vista de la especialización nutricional para reducir o anular los excesos que el suelo y planta no pueden gestionar contribuyendo a una nutrición sostenible.

Desde nuestros orígenes en 1908 apostamos por el I+D+I como la clave para desarrollar productos de alto valor añadido que den soluciones a las necesidades específicas de la agricultura actual.

Esto nos ha llevado a establecer estrechos acuerdos de colaboración con diferentes centros de investigación y universidades de todo el mundo, entre los que cabe destacar la Cátedra Timac AGRO - Universidad de Navarra. Además, Timac AGRO cuenta con un importante motor de innovación en Saint-Malo, Francia. El denominado Centro Mundial de la Investigación Grupo Roullier, cuenta con 400 investigadores cuyo objetivo es la generación y desarrollo de nuevos productos para el mercado agrícola y ganadero.

La base de ese trabajo se encuentra en el desarrollo de tecnología nutricional, denominada especificidad, y que se sostiene mediante patentes internacionales. Este tipo de tecnología aporta al cultivo mecanismos de gestión de los nutrientes basados en los momentos de demanda, dependiendo del estado fenológico en el que se encuentran.

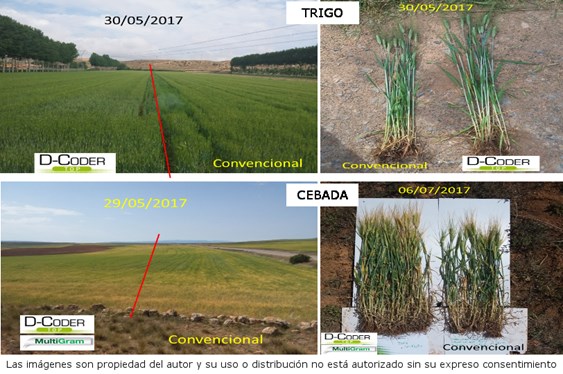

Nuestra tecnología es muy diversa y a la hora de trabajar con cultivos extensivos o frutales de hueso intervienen de una forma u otra. Para los cultivos extensivos es de suma importancia poder aportar productos que aguanten en nuestro suelo con la mayor eficiencia posible. De esta forma potenciaremos la estructura del cultivo, el ahijado, los procesos de producción y llenado de grano. Respecto a los frutales hay que trabajar muy bien la parte nutricional pero también la motivación hormonal y de sistemas defensivos que nos ayuden a mantener los órganos productivos en las mejores condiciones y que, además, se potencie la maduración de los frutos con las mejores condiciones de calidad física y organoléptica. Algunos de los desarrollos tecnológicos que tenemos, trabajan de la siguiente forma:

- En los momentos de abonado de fondo y cobertera, trabajamos el concepto de nutrición a demanda y mejora de la asimilación de los nutrientes. En este sentido tenemos tecnologías que protegen los nutrientes contenidos en el abono para que solo se disponga de ellos en los momentos de necesidad de cultivos como el cereal. Las raíces segregan una serie de sustancias en los momentos de necesidad que este tipo de tecnología reacciona químicamente para aportar los nutrientes necesarios. Con esto se consigue que los elementos químicos no reaccionen con el suelo y sí con la planta y, por lo tanto, reducir las pérdidas de elementos como el nitrógeno que pueden contaminar la atmosfera o las aguas subterráneas.

En momentos de estrés o de alta necesidad de aporte en estados fenológicos más sensibles, trabajamos el concepto de bioestimulación. Nuestra tecnología trabaja a muchos niveles de reacción del cultivo. Potenciando el volumen de raíz y pelos absorbentes, procesos enzimáticos para hacer más eficiente la transformación y envío de los nutrientes a los órganos más jóvenes; aumentar y mejorar el sistema defensivo, potenciar la vida microbiana del suelo para mejorar la mineralización de los nutrientes del suelo, anular el efecto negativo de la salinidad del suelo, motivar la síntesis hormonal para mejorar la eficiencia hídrica y nutricional, etc.

- También estamos trabajando la utilización de microrganismos como las bacterias PGPRs y los hongos micorrízicos. Hemos creado una molécula promotora de la quimiotaxis (QAP) que nos ayuda a la potenciación de la simbiosis entre el hongo-raíz. Así, conseguimos que tanto cultivos extensivos como frutales de hueso estén potenciados a lo largo del ciclo productivo. Aprovechando el conocimiento que tenemos de los microrganismos y el suelo combinamos la tecnología QAP con la tecnología RHIZORG para poder combinar la potenciación de la población microbiana del suelo, con el aprovechamiento de sus reacciones. Así conseguimos un uso sostenible del suelo, pero a la vez potenciado.

Todo esto y mucho más es la base de innovación que desde Timac AGRO proponemos para conseguir una agricultura más sostenible a través de mecanismos nutricionales de alta especialización. La agricultura ecológica es una realidad, pero la agricultura sostenible es el camino, nuestra tecnología apoya la evolución de estos dos conceptos.

Esther Arias Álvarez

Investigación, Desarrollo e Innovación![]() Parque Científico Tecnológico Campus de Aula Dei

Parque Científico Tecnológico Campus de Aula Dei

Los frutos de hueso se caracterizan por ser frutas altamente perecederas con una vida útil comercial muy limitada. Hasta el momento, su conservación poscosecha durante tiempos prolongados no ha sido un aspecto de mayor interés, debido principalmente al gran número de variedades que abarcan las diferentes campañas de cosecha que pueden durar 5 meses (desde junio hasta octubre). Sin embargo, las nuevas oportunidades debidas al aumento de las exportaciones y la apertura de nuevos mercados, combinado con el interés de almacenar algunos cultivares de estación tardía para alargar su periodo de comercialización y cubrir así huecos de mercado, está incrementando el interés en los procedimientos para extender la vida poscosecha. En este sentido la calidad de las frutas, de acuerdo a los criterios demandados por los consumidores, no puede obtenerse si no es con una adecuada calidad de procesos. La diferenciación del producto por su calidad, resulta un requisito indispensable para aquellos productores que pretenden mantener su competitividad en un mercado globalizado.

Es evidente que en la aplicación de las diferentes tecnologías poscosecha actualmente utilizadas, el desarrollo de nuevos sistemas de envasado y modificación de la atmósfera de conservación cobra cada vez más importancia a la hora de introducir cambios en las nuevas líneas de desarrollo del sector. Esta tecnología ha sido ampliamente utilizada en frutos de hueso, sobre todo cerezas. En el caso del melocotón, su efectividad no ha sido tan evidente, aunque Luchsinger & Artés (2000) demostraron su tolerancia a concentraciones moderadas de CO, consiguiendo disminuir los daños por frío cuando los frutos se conservan entre 0 y 5 ºC. La menor susceptibilidad a los daños por frío y, en particular, a la textura algodonosa, típica de estos frutos, se asoció a una madurez más avanzada, así como a la eficacia de la AM con concentraciones de CO superiores a 12 kPa y de O inferiores a 5 kPa. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que un diseño inapropiado del envase puede ser perjudicial para la correcta conservación del producto. La exposición a concentraciones muy bajas de oxígeno y/o muy elevadas de dióxido de carbono, puede propiciar la aparición de metabolismos respiratorios anaerobios, con la consecuente producción de metabolitos, el inicio de desórdenes fisiológicos, maduración anormal, aparición de aroma y sabor anómalos debidos al etanol y acetaldehído producido, etc. y que afectan a la calidad final de los frutos

A pesar de que existen referencias bibliográficas sobre el envasado en atmósfera modificada del melocotón así como sobre su tolerancia al dióxido de carbono y a los bajos niveles de oxígeno, actualmente la mayoría de las variedades se comercializan en barquillas con tapas semirrígidas o flow pack con plásticos macroperforados (conservación en aire). En estas condiciones, la atmósfera que rodea el producto dista de ser la idónea para prolongar la vida útil del fruto, sin embargo, presenta menos riesgos durante la comercialización. Actualmente existen diferentes avances tecnológicos que permiten diseñar adecuadamente y a medida este tipo de envasados. Una de ellas es la tecnología de perforación láser asociada al análisis de actividad respiratoria de cada producto mediante un medidor de la respiración llamado Fast Respiration Meter® (www.perfotec.com), capaz de llevar a cabo una medición rápida de la tasa de respiración del producto. Con este dato, el software incluido en el equipo es capaz de calcular la permeabilidad de la película plástica necesaria para un correcto envasado del producto en atmósfera modificada pasiva. Seguidamente, el sistema de microperforación por láser en línea Online Laser Perforation System®, (www.perfotec.com) procesa esta información para adaptar la permeabilidad del film más adecuada en función del número de microperforaciones realizadas.

Funcionamiento de la tecnología PERFOTEC (Fuente: www.perfotec.com)

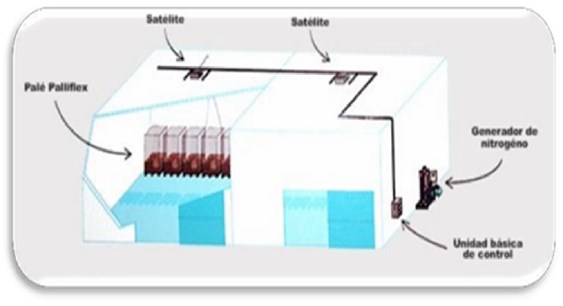

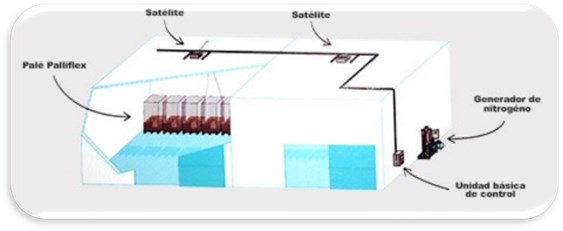

Por otro lado, entre las diferentes tecnologías de conservación en atmósfera modificada o controlada que vienen aplicándose en los últimos años a nivel de central, destaca (por su versatilidad y eficacia) el sistema de almacenamiento Palliflex, diseñado por Van Amerogen CA Technology. Este sistema es idóneo para la conservación a corto y a largo plazo bajo condiciones de atmósfera controlada, permitiendo configurar la atmósfera más adecuada en cada pallet de forma individual para variedad, siendo únicamente necesaria una cámara frigorífica en la que se instalen las diferentes unidades (el sistema no permite regular la temperatura). Cada unidad Palliflex se compone de una funda y un palet de plástico especial (que permite que el sistema sea hermético) y en el que se colocan las cajas de producto. Por encima de estas se coloca una funda hermética transparente de 1,0 m (largo) x 1,2 m (alto) y de un máximo de 4,5 metros de altura. Estas cubiertas permanecen flexibles en todas las circunstancias, incluso a bajas temperaturas, ofreciendo además un excelente control de las condiciones de elevada humedad relativa necesarias para la conservación de la fruta. Una vez cerradas sobre el pallet, las cubiertas conservan la estanqueidad a los gases debido a su elevada impermeabilidad. El sistema posee un sistema de medición de gases automático que permite monitorizar la atmósfera presente en el interior de la funda varias veces al día, corrigiéndola hasta los niveles indicados si fuera necesario (inyectando CO, N o aire). El CO procede de unas bombonas de gas y el N de una depuradora de O que se convierte el aire exterior en nitrógeno (Figura 2).

Funcionamiento del sistema Palliflex (Fuente: www. van-amerongen.com/ES)

En el último año, Liventus, una empresa tecnológica chilena ha desarrollado un controlador externo para instalarlo en los contenedores marítimos de transporte que permite generar una atmósfera controlada adecuada para cada producto durante los 30-40 días de transporte. En el siguiente enlace se puede encontrar toda la información acerca del sistema (http://www.liventusglobal.com/bienvenido).

Cristina Nerín![]() Departamento de Química Analítica, Universidad de Zaragoza

Departamento de Química Analítica, Universidad de Zaragoza

Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería de Aragón(I3A)

La fruta de hueso y en especial el melocotón de Calanda tiene un tiempo de vida relativamente corto, por lo que las mermas de la cosecha pueden ser importantes. Para facilitar la comercialización, la fruta se recoge del árbol antes de alcanzar su punto óptimo de maduración, lo que redunda en pérdida de calidad, dulzor y en general diminución de las características organolépticas. Una forma de alargar la vida útil sin alterar el fruto ni sus buenas propiedades es emplear materiales de envase que protejan al producto del deterioro, ya sea combatiendo e inhibiendo el proceso de oxidación natural y/o el crecimiento microbiano, principalmente los mohos.

Nuestro grupo de Investigación ha desarrollado durante los últimos 16 años varios materiales de envase que contienen productos naturales antioxidantes y antimicrobianos. Estos nuevos materiales de envase están comercializados por varias empresas y son una buena solución para extender la vida útil de la fruta.

Envases activos

Se denominan genéricamente “envases activos” aquellos en los que se han incorporado sustancias que ejercen un efecto positivo directo sobre el producto envasado. Así, pueden inhibir o retrasar procesos de oxidación en el alimento o fruta envasada o bien procesos de crecimiento microbiano, impidiendo la aparición de mohos y/o bacterias. La oxidación y el crecimiento microbiano son las principales causas de deterioro natural del fruto, por lo que el empleo de estos nuevos materiales de envase prolonga la vida útil del fruto, sin necesidad de añadir nada sobre el mismo ni tampoco requerir refrigeración o tratamientos adicionales. Esto representa una enorme ventaja, pues en el caso del melocotón permite la recogida del fruto en punto de maduración y la distribución y comercialización con buena calidad durante más días, lo que posibilita alcanzar un mercado más amplio.

La Investigación realizada en nuestro grupo GUIA de la Universidad de Zaragoza en colaboración con las empresas Artibal y Repsol, consiguió incorporar con éxito extractos naturales en barquetas de PET, macroperforadas, y en cajas de cartón. El estudio demostró que en efecto el tiempo de vida del melocotón de Calanda aumentaba considerablemente. Un ejemplo se muestra en la figura, en la que se compara una barqueta control, con moho muy visible, frente a una barqueta activa, todavía muy sana y apetecible.

La incorporación de sustancias en los materiales de envase no es tarea fácil ni inmediata. Requiere desarrollar la tecnología y la fórmula adecuada para conseguir que las sustancias naturales incorporadas no se pierdan durante la manufactura del envase, ni se desprendan rápidamente, perdiendo la actividad en un espacio corto de tiempo.

Envase normal sin activo Envase activo

Melocotón de Calanda. Resultados después de 10 días: Comparación del envase normal (control) con el nuevo envase activo

Para conseguir que un material sea antimicrobiano las sustancias incorporadas que ejercen dicha función deben desprenderse del material de envase y alcanzar las células de los microorganismos, mohos en el caso del melocotón, para aniquilarlas. Interesa por tanto que este desprendimiento ocurra de forma y velocidad controlada (cinética), y eso es lo más difícil de conseguir. Además, el nuevo material no debe afectar las propiedades del fruto, como color, aspecto, aroma y sabor, lo que hace más difícil triunfar con estos materiales activos. Todas estas características se consiguieron con éxito para el melocotón de Calanda. Los materiales se desarrollaron en dos formatos: caja de cartón para distribución y barqueta de PET macroperforada tamaño de 1 Kg, como la que se muestra en la figura.

Si lo que se pretende es obtener un efecto antioxidante, no es necesario que las sustancias se desprendan del material, ni tampoco que haya contacto directo con el fruto. Es suficiente que las sustancias sean capaces de absorber y eliminar los radicales libres que se generen de forma espontánea y que son los radicales libres. Puesto que en el caso del melocotón es más importante el deterioro por moho que por oxidación, dejaremos el envase antioxidante para otra ocasión.

Eficiencia del material activo

Para demostrar su eficiencia, se controló la aparición de mohos, mediante ensayos de microbiología. El panel de expertos evaluó el aroma y sabor durante todo el proceso, realizando seguimiento y catas durante más de 15 días en cada grupo de ensayos. Se realizaron las pruebas en un total de 200 Kg de melocotón de Calanda de las variedades Jesca y Calante. Se evaluaron los compuestos volátiles en función del tiempo, mediante GC-MS y se establecieron además los compuestos indicadores más característicos de la maduración del melocotón de Calanda.

Como resultado de la investigación se propusieron los dos formatos de envase antes mencionados.

La investigación de los envases activos no empieza y termina con el melocotón de Calanda. Los estudios previos realizados en nuestro Grupo GUIA permitieron alcanzar el éxito con el melocotón de Calanda. Posteriormente, se han desarrollado otros formatos y envases para naranjas, cerezas y otras frutas, además de para otros alimentos, empleando diferentes tecnologías. En todos los casos se han patentado y los nuevos materiales se ofertan en el mercado por las empresas colaboradoras del Grupo GUIA.

Carlos Mª Lozano Tomás![]() Centro de Sanidad y Certificación Vegetal

Centro de Sanidad y Certificación Vegetal

Gobierno de Aragón

Desde mediados del siglo XX, la incorporación a la práctica agrícola de un número creciente de productos químicos para el control de las plagas agrícolas supuso un avance espectacular para aumentar los rendimientos de los cultivos.

Es conocido, aunque quizás no suficientemente considerado todavía, que en los últimos años, y como consecuencia de la aplicación de la legislación comunitaria, han desaparecido un buen número de las materias activas que se venían utilizando para el control de plagas, enfermedades y malas hierbas en los cultivos en general, y en las especies de frutales de hueso en particular.

No debe quedar ninguna duda de que esta circunstancia solo puede considerarse positiva desde un punto de vista global, puesto que hay que entender que los objetivos principales de estas restricciones son preservar la salud del aplicador y la del consumidor, así como reducir el impacto que sobre el medio ambiente producían estos productos, fines estos sin duda, enormemente loables. Por otra parte, estas limitaciones tampoco han sido nuevas en la producción de fruta de hueso, puesto que las grandes empresas de distribución de fruta ya venían exigiendo a los productores desde hace años la adopción de una lista restringida de materias activas y la reducción del número de tratamientos aplicados.

Las sustancias que han dejado de poder utilizarse han sido, en su mayoría, productos antiguos que, o bien no han superado los parámetros que exigía la normativa, o ni siquiera han sido sometidos a los preceptivos estudios y análisis, porque las empresas del sector que los comercializaban no han considerado viable el esfuerzo económico que era preciso abordar para demostrar que su uso era seguro. Solamente a modo de ejemplo, cabe reseñar que se han perdido y siguen desapareciendo casi todos los insecticidas organofosforados que actuaban por contacto e ingestión, la mayoría de los fungicidas de contacto y están en riesgo de ser prohibidos una buena parte de los fungicidas pertenecientes a la familia química de los triazoles.

La desaparición de todas estas materias activas no se ha visto compensada con la puesta en el mercado de un número similar de sustancias que sustituyan a las prohibidas. Las recientemente autorizadas son, en general, muy selectivas, muy técnicas y, además, en muchos casos, con el riesgo añadido de generar resistencias fácilmente.

Desde hace tiempo, en los frutales de hueso se han incorporado métodos de control de plagas alternativos a los productos químicos, tales como la técnica de la confusión sexual, que se utiliza de manera muy extendida en el control de dos plagas ocasionadas por lepidópteros como son Cydia molesta Busck y Anarsia lineatella Zeller, o los métodos de atracción y muerte o captura masiva, que se aplican para reducir las poblaciones de la mosca mediterránea de la fruta (Ceratitis capitata Wied.). Sin duda, el sector productor estaría también dispuesto a incorporar otras alternativas como el control biológico, mediante la suelta de depredadores y parasitoides, cuando estuviesen suficientemente experimentados y puestos a punto. Actualmente, los métodos alternativos disponibles funcionan de modo eficiente con niveles de plaga moderados, pero con frecuencia es preciso combinarlos con tratamientos químicos, para mantener bajo umbrales económicamente tolerables los daños que producen las plagas que pretenden controlar.

Las condiciones climáticas de las dos últimas primaveras y veranos, caracterizadas por un incremento de las temperaturas, han propiciado un aumento de las poblaciones de algunas plagas.

Como consecuencia de todo ello, se ha llegado a una situación en la protección fitosanitaria de algunos frutales de hueso, en la que, en un breve espacio de tiempo, pueden empezar a manifestarse evidentes carencias de herramientas para el control de los organismos nocivos. Esto podría derivar en un inusual incremento de los daños, llegando incluso a alcanzar la categoría de factor limitante del cultivo.

Para tratar de evitar la coyuntura que se atisba, y puesto que es evidente que la reducción de los productos fitosanitarios disponibles para aplicar en los frutales de hueso es un hecho irreversible, será imprescindible mejorar y actualizar el conocimiento sobre la biología de los organismos nocivos que afectan a estos cultivos, disponer de sistemas de monitoreo y alerta para conocer con precisión en cada momento la situación fitosanitaria, desarrollar la aplicación de modelos predictivos suficientemente contrastados en nuestras condiciones, potenciar el uso masivo de los medios alternativos de defensa, así como aplicar los productos autorizados en las condiciones más adecuadas y siempre bajo la supervisión del asesor en gestión integrada de plagas.

Ana Pina Sobrino

Unidad de Hortofruticultura.![]() Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA)

Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA)

Instituto Agroalimentario de Aragón – (IA2)

En los procesos de selección de material vegetal, la elección de un buen patrón, adaptado a las condiciones locales determinará el potencial de cultivo de aquellas variedades que resultan interesantes para el mercado. En la elección de estos patrones, muchos son los factores que deben tenerse en cuenta para su valoración, y entre ellos destaca, la adaptación del patrón a las características edafológicas y condiciones limitantes del suelo donde se establece la plantación y su compatibilidad con las variedades más interesantes. La buena compatibilidad de injerto en combinaciones de albaricoquero sobre distintos patrones es un criterio de selección indispensable, ya que se producen problemas de incompatibilidad localizada sin que se observen síntomas externos que manifiestan problemas en la unión. En albaricoquero, este problema tarda años en manifestarse, lo cual genera un importante retraso en el proceso de evaluación y transferencia de los nuevos materiales frutales. Otros factores a tener en cuenta para tomar la decisión más acertada, son la incidencia del patrón sobre la expresión de caracteres importantes de la variedad: vigor, productividad, maduración, precocidad, etc., o bien la aparición de rebrotes que dificultan el cultivo o son hospedantes de plagas y enfermedades que pueden afectar seriamente a la producción. La selección del patrón frutal por su tolerancia a estreses abióticos o bióticos también representa una de las estrategias más convenientes en fruticultura, dada la larga permanencia del árbol frutal en el mismo suelo. En las condiciones de cultivo del área mediterránea, la presencia de suelos pesados y calizos origina los estreses abióticos más comunes (clorosis férrica, asfixia radicular, salinidad) que limitan el cultivo de la mayoría de las especies frutales de hueso. Dada la importancia económica de estos estreses, la búsqueda de tolerancia ha sido un objetivo prioritario en los programas de mejora de patrones en los distintos países europeos. Además, también hay que considerar la importancia de los problemas de replantación o fatiga de suelos en el caso del albaricoquero y su notable incidencia económica dada la limitada eficacia de los procesos de desinfección.

Tradicionalmente, los patrones francos, obtenidos por la germinación de semillas de albaricoquero, representaba la estrategia más utilizada, sobre todo por las dificultades de reproducción asexual o vegetativa de la especie. Los avances en los métodos de propagación clonal mediante estaquillado, técnicas de injerto o de micropropagación han facilitado el uso de patrones clonales e híbridos interespecíficos pertenecientes a distintas especies.

Entre los patrones que actualmente se usan para el cultivo del albaricoquero, es difícil encontrar alguno que cumpla con todas las condiciones ideales para ser un buen patrón. Los francos de la especie presentan buena compatibilidad con las variedades más interesantes, pero su adaptación a determinados suelos es muy restringida por los problemas de asfixia, y los ciruelos, que presentan una buena adaptación a diferentes suelos y buena propagación, presentan el inconveniente de su mala compatibilidad con gran número de variedades.

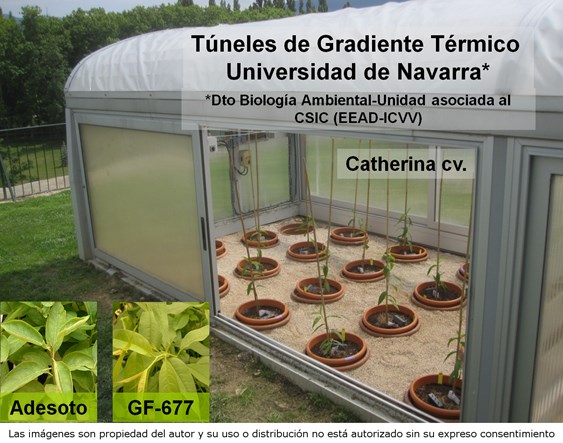

Aunque la gama de patrones disponibles actualmente en albaricoquero es muy limitada, ha habido una notable diversificación en cuanto a los patrones utilizados en España. Tradicionalmente, se han usado de forma mayoritaria los francos de albaricoquero, que representan una garantía notable de sanidad precisamente por su procedencia de semilla y son patrones libres no sujetos a royalties. Recientemente, se han introducido en España como patrones del albaricoquero los francos de albaricoquero ‘Manicot’ y de melocotonero, especialmente la selección del INRA denominada ‘Montclar’. Tienen las ventajas señaladas para los patrones de semilla y presentan además buena homogeneidad y vigor a las variedades injertadas. Otro grupo de patrones frecuentemente utilizados en albaricoquero son los ciruelos de crecimiento rápido (‘Marianas’) y lento (‘Mirobolanes’). Aportan vigor, resistencia a la asfixia radicular y escasa o nula presencia de rebrotes, pero presentan el inconveniente de su mala compatibilidad con gran número de variedades. entre ellas las de mayor interés agronómico y comercial. En situaciones con problemas de asfixia radicular, se aconsejan los ciruelos tipo Prunus domestica que frecuentemente se caracterizan por una elevada presencia de rebrotes. No suelen mostrar buena afinidad con las variedades de albaricoquero. Entre ellos cabe citar ‘Torinel’, ‘Tetra’, ‘Penta’ y algunos del tipo Prunusinsititia como ‘Adesoto’ o ‘Monpol’. En la línea de híbridos más o menos complejos cabe citar ‘Isthara’, con interesantes cualidades tales como afinidad aceptable con las variedades de albaricoquero, escasa presencia de rebrotes, avance de maduración y buena productividad. Finalmente, hay que citar híbridos como ‘GF-677’ y ‘Cadaman’ de muy escasa afinidad con el albaricoquero y por ello complicado uso. La obtención alemana denominada ‘Weiwa’ tiene, sin embargo, una buena afinidad y una ausencia notable de rebrotes. Por último, y en la línea de mitigar los problemas de replantación, podemos mencionar ‘Rootpac’, un híbrido de P. cerasifera x P. dulcis que presenta afinidad con algunas variedades de albaricoquero, aunque se necesita avanzar en el estudio de la compatibilidad para poder confiar en esta nueva obtención.

La situación actual del cultivo de albaricoquero hace necesaria la introducción de otros patrones que salven los defectos de los actualmente vigentes, falta de compatibilidad, excesivo vigor, deficiente propagación vegetativa. Asimismo, el comportamiento de las distintas variedades de albaricoquero que se están empleando en el proceso de renovación varietal no es homogéneo para el carácter de compatibilidad sobre distintos patrones, y este conocimiento resulta fundamental para garantizar la renovación en el sector. Con frecuencia se está a merced de los propios viveristas, y para reducir la complejidad del problema es fundamental conocer la experiencia y conocimiento acumulado en el tiempo para un área determinada con tradición en el cultivo del albaricoquero. Finalmente, hay que remarcar la importancia de la certificación del material vegetal por parte de los viveros para el establecimiento de las plantaciones que garantice que el patrón posee un origen clonal y que está libre de los virus conocidos.

Inmaculada Rodríguez Mora ![]() Aqualife Nebusystem

Aqualife Nebusystem

calidad@nebulizacion.eu

Aqualife lleva desde el año 2000 introduciendo en el sector agroalimentarios equipos de nebulización de agua que permiten mantener una humedad relativa del ambiente y mediante este sistema influir positivamente en la conservación de los productos frescos.

El primer sector sobre el que trabajamos fue sobre la conservación del pescado obteniendo resultados muy satisfactorios que hicieron que en poco años nos convirtiéramos en líderes del sector.

A partir del año 2006 empezamos con el desarrollo de la tecnología de alta frecuencia para crear los ambientes de humedad relativa controlada introduciendo estos nuevos equipos en la conservación de frutas y verduras.

La primera expansión importante fue a nivel del comercio minorista en la exposición final de fruta y verdura en expositores consiguiendo excelentes resultados tanto a nivel de disminución de merma de producto como a nivel de calidad organoléptica de los mismos.

El objetivo de nuestros equipos es proporcionar un ambiente tal que no se produzca una pérdida de agua del producto por diferencia de presión hídrica. De esta forma, sin llegar a mojar el producto, se consigue que se evite la evaporación de agua del producto fresco, con la consiguiente ralentización en otros procesos de degradación post-cosecha.

Además de mejorar la calidad organoléptica de los productos, obtenemos también una menor merma y reducir el porcentaje de residuos de productos frescos generados contribuyendo que nuestro proceso sea más sostenible.

Los frutos de hueso también han mostrado una evolución satisfactoria con la humidificación en la mejora de la conservación postcosecha.

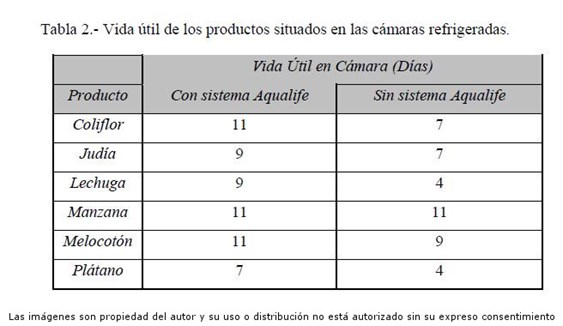

Además de la experiencia aportada por nuestros clientes que nos confirman los beneficios de los equipos desde Aqualife siempre hemos querido realizar estudios científicos que corroboren estos beneficios. Así en 2007 realizamos un estudio junto con el departamento de Agricultura y Alimentación de la Universidad de la Rioja (Echevarri Granado, Ayala Zurbano, Sanz Cervera, & Olarte Martínez, 2010) con diferentes productos tanto de hortalizas como diferentes tipos de fruta y en todos ellos se observó un incremento en la cantidad de vida útil de todos los productos analizados y en concreto del melocotón.

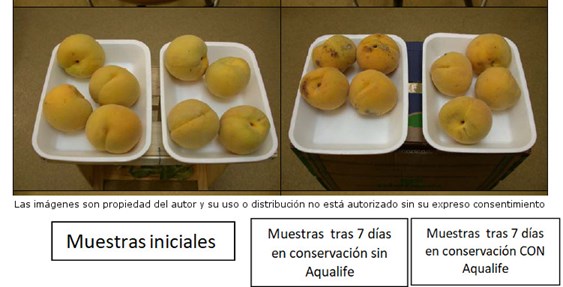

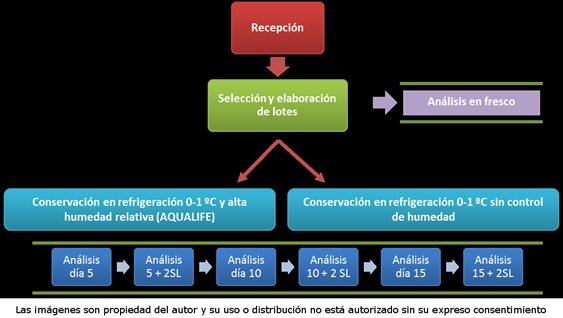

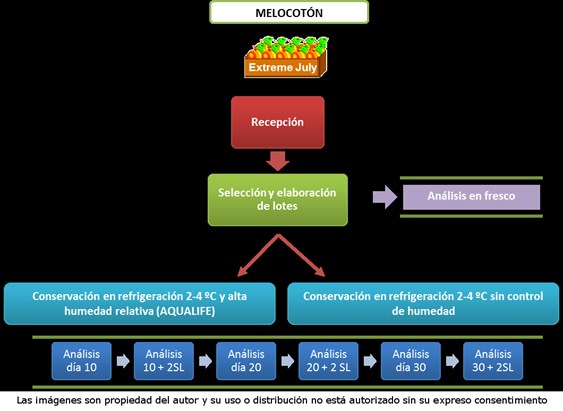

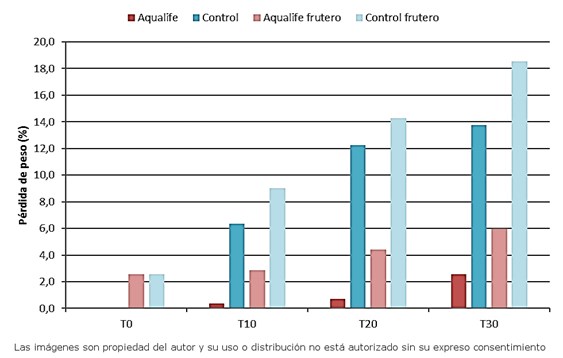

En 2016 realizamos un nuevo estudio con el grupo de Nutrición de Cultivos Frutales del CSIC (Val Falcón, Redondo Taberner, & Díaz Simón, 2016), en la estación experimental Aula Dei con cerezasy melocotón, dando unos resultados excelentes. Exponemos a continuación un pequeño resumen de los resultados obtenidos:

Las muestras (especies Burlat y Rainier) se recolectaron en su momento óptimo de maduración y fueron trasladadas al laboratorio donde se realizó un primer análisis. Posteriormente fueron almacenados en cámaras a 2-4ºC una con nebulización Aqualife (con una HR ambiente un 30/40% superior a la cámara sin nebulización) y otra sin nebulización, tras el periodo de almacenamiento en cámara establecido se dejaron 2 a temperatura ambiente (SL o periodo de frutero).

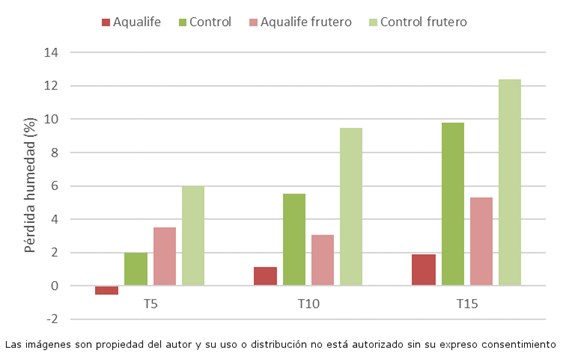

Los resultados obtenidos de en cuanto a la pérdida de peso de los productos fue significativo. Así tras 15 días de conservación los productos almacenados en la cámara SIN Aqualife perdieron un 8% más de humedad que los productos en cámara Aqualife, y lo mismo se detecta en los controles tras el periodo de frutero (2 dias SL).

Variedad Burlat

Variedad Garnier

Las cerezas de ambas variedades fueron capaces de permanecer durante más tiempo en calidad comercial usando el sistema Aqualife que la cámara control.

Para los estudios en melocotón se utilizaron las variedades Extreme July y Calante.

El protocolo de estudio fue el siguiente:

La cámara Aqualife mantuvo unos niveles de 90% de humedad mientras que la cámara sin humedad estuvo entorno al 50%.

Resultado en cuanto a mermas:

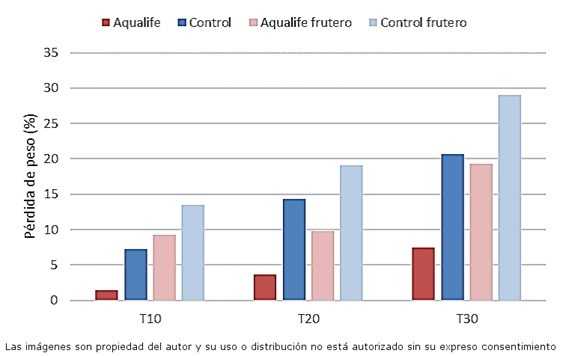

En este caso las diferencias de peso en los equipos con nebulización eran igualmente significativas, llegando a ser hasta un 12% inferiores en los productos con sistemas Aqualife, tanto en el ensayo tras la conservación en cámara como cuando se le añadía el periodo de frutero.

Variedad Extreme July

Variedad Calante

Los melocotones de ambas variedades fueron capaces de permanecer durante más tiempo en calidad comercial usando el sistema Aqualife que la cámara control. Así la variedad Extreme July fueron capaces de permanecer en calidad comercial hasta el día 20 usando el sistema Aqualife y tan solo hasta el día 10 y para la variedad Calante son comerciales hasta el día 20 y 10+2 usando el sistema Aqualife y tan solo hasta el día 10 y 10+2 en la cámara control.

CONCLUSIÓN

Los ensayos científicos realizados corroboran las experiencias de nuestros clientes. Los equipos de nebulización ayudan en la conservación de las frutas de hueso en su periodo de almacenamiento y conservación, consiguiendo menos mermas de producto tanto por la menor pérdida de peso como por la menor generación de producto a desechar.

Javier Rodrigo

Unidad de Hortofruticultura.

![]() Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA)

Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA)

Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2)

En los últimos años se está produciendo una importante renovación varietal en el cultivo del cerezo, con la introducción de nuevas variedades obtenidas en programas de mejora de distintos países. Entre los objetivos de estos programas, destaca la ampliación del periodo de recolección. En la actualidad, en nuestras condiciones se pueden encontrar en el mercado cerezas nacionales desde mediados de abril en las zonas de cultivo más tempranas hasta finales de julio en las zonas más tardías.